日本流デジタルトランスフォーメーション成功のカギ

—ビジネス現場のトライ&エラーを支える仕組みとは

—ビジネス現場のトライ&エラーを支える仕組みとは

クラウド、IoT (モノのインターネット) 、AI (人工知能) 、ビッグデータなど、デジタル技術がビジネスの世界に大きな潮流を生みだしつつある。デジタルトランスフォーメーション (デジタル変革) によって今まで存在していた業種や事業の壁がなくなり、突如として新しい競争相手が登場。既存のビジネスモデルを破壊してしまうケースも出始めた。こうした状況の中で、日本企業はデジタルシフトとどう向き合っていくべきなのか。またKDDIはそれをどう支援しようとしているのか。ソリューション事業本部の藤井彰人に話を聞いた。

※ 記事内の部署名、役職は取材当時のものです。

日本企業がデジタルトランスフォーメーションを成功させるカギとは

ー デジタルトランスフォーメーション (デジタル変革) の推進は、多くの企業にとって避けて通れない重要課題になっています。これについて、どのような認識を持っていますか。

藤井 デジタルトランスフォーメーションとは、ICTをうまく活用することで、ビジネスを大きく変革したり、成長させていこうという取り組みです。これまでのICTといえば、どちらかといえば「効率化やコスト削減」のためのツールという位置づけでした。しかし最新技術を上手く活用すれば「新しい価値の創造」を他の企業に先駆けて進めることができる。UberやAirbnbなどのサービスはその代表例です。クルマや部屋の空きスペースといった資産がデジタル化されただけで、一気に巨大なマーケットが生まれる。まさに、デジタル技術がビジネスを生み出すほどのインパクトを持つようになっているわけです。

さらに重要なのは、これが海外だけの話にとどまらないということ。すでに多くのデジタル企業が日本に進出してきていますし、すでに日本でもオンラインのさまざまなサービスが生まれ、業界の垣根を越えた競争が始まっています。

ソリューション事業本部

ソリューション事業企画本部 副本部長

兼 クラウドサービス企画部長

藤井 彰人

ー 日本企業はこうしたデジタルトランスフォーメーションに対し、どのように向き合っていくべきなのでしょうか。

藤井 デジタルトランスフォーメーションの事例といえば、先ほど挙げたUberやAirbnbのように欧米流のドラスティックな変革ばかりが注目されがちですが、そうした取り組みに必ずしも追随する必要はないと感じています。製造、金融、流通、物流など業種業態を問わず、日本企業には技能やノウハウが現場に蓄積されていることが少なくありません。トップダウンで一気呵成にやるスタイルも、確かに1つのアプローチです。ただ、デジタルトランスフォーメーションにおいてはトップのコミットが欠かせないものの、「これでやれ!」では現場はついてこない。ビジネスの現場を最前線で支えている方を巻き込んでいく、いわば “泥臭いデジタルトランスフォーメーション”が多くの日本企業にはフィットするのかも知れません。

ただし、ここで問題になるのが、正解が見えない状態でトライしなければならないということです。業務の効率化が目的であれば、正解が分かっていることに効率化のツールを当てはめればよかったのですが、デジタルトランスフォーメーションにはこの考え方は通用しません。しかも、ビジネスや市場の変化にも柔軟に対応していかなければなりません。そのため、現場で小さく早く試し、トライ&エラーを繰り返していく環境を整えることが重要です。そのことが、デジタルトランスフォーメーションを自社のビジネスへと組み込むためのカギになると思います。

顧客にとっての価値に焦点を当て社内体制を変革

ー 日本企業のデジタルトランスフォーメーション支援に向けて、KDDIではどのような取り組みを進めていますか。

藤井 約3年前から社内組織のあり方を見直し、お客さまへの「提供価値」にフォーカスしたグループ編成へと移行しつつあります。この提供価値のことを社内では「バリュー」と呼んでいるのですが、バリューを提供するためのプラットフォームを創り上げるため、組織運営のあり方を変えているのです。また商品の企画・開発のプロセスや、商品ラインアップの考え方も変革しています。これはすぐに成果が出るようなものではありませんが、このような地道な取り組みを進めていかないと、お客さまのデジタルトランスフォーメーションを継続的にご支援することはできません。

ー その実現に向けた具体的な施策について紹介してください。

藤井 第1に、ICT基盤の商品企画に関しては、以前は1年くらいかけて社内で検討を進め、全体が完成してからリリースしていましたが、部分的な機能を細切れに提供しても構わないという方針に変えました。いわゆるMVP (Minimum Viable Product:実用最小限の製品) を短い周期でリリースすることで、動的で変化に強い、進化し続けるICT基盤を実現しようとしているのです。例えば、社内でアジャイル型の手法を取り入れた開発センターの拡充を進めていることもその一環です。

この取り組みにおいては、一部のお客さまに正式リリースする前に試していただき、本当に対価を払っても使っていただけるバリューがあるかの検証にも協力いただいています。つまりKDDI自身も、小さく早くトライ&エラーを繰り返せる体制を整え、デジタルトランスフォーメーションに取り組んでいるのです。

第2に、多様なパートナーシップを展開しています。お客さまにバリューを提供できるテクノロジーを、KDDIがすべて発明できるとは考えていません。お客さまのご要望や将来提供すべきバリューを見据えながら、パートナーの商品やサービスもラインアップに組み込んでいます。例えばクラウドサービスであれば、KDDIはKCPS (KDDI クラウドプラットフォームサービス) を提供していますが、その一方でAmazonやMicrosoft、Google、Ciscoなどをクラウドパートナーとし、これらの商品もワンストップで提供できるようにしています。またバリューパートナーとしてはアクセンチュアやLACなどと提携しており、IoT通信プラットフォームを提供するソラコムや、AWS導入の高い実績をもつアイレットの子会社化も行っています。

そして第3がグローバルサポートです。現地の習慣に精通した担当者が、現地キャリアとの調整を行いながら、ネットワークをつないでいます。これはかなり泥臭い作業ですが、このようなことまで行っているからこそ、お客さまにバリューを届けることができると考えています。

9つのバリューを通じて顧客のチャレンジを全力で支援

ー そうした施策のもと、KDDIではどのようなバリュー (価値) を提供できるのでしょうか。いくつか紹介してください。

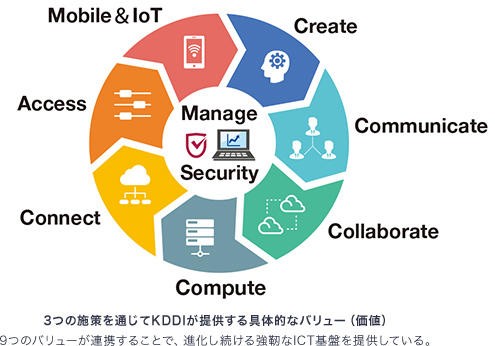

藤井 大きく9つのバリューがあります。「Create」「Communicate」「Collaborate」「Compute」「Connect」「Access」「Mobile&IoT」です。さらにこれらを統合する位置づけとして「Manage」と「Security」があります。

ここでは「Compute」「Communicate」「Manage」を例として説明しましょう。

まず「Compute」とは成長するビジネスを支え続けるクラウド基盤であり、複数のクラウドラインアップの中から最適なものを選択できるようにしています。前述したように、KDDIではKCPSを提供していますが、Amazon Web ServicesやMicrosoft Azure、Google Cloud Platform もワンストップで提供します。そして今後ビジネススケールの変化に合わせて特定のクラウド基盤に縛られることなく基盤自体を自由に変更できるようすることでいつでも最適なクラウド基盤を利用できるようにしていくことも検討しています。

次に、「Communicate」は、臨場感のある体感品質でどこでも快適なコミュニケーションが行える環境の実現を目指しています。いわゆる「UC (ユニファイドコミュニケーション) as a Service」です。そのコアにはCisco Sparkを据え、マルチデバイスに対応するほか、それ以外のサービスを選択できる自由も提供します。

「Manage」は、統合可視化と自動化によってビジネス成長を支える「トータルサポート」です。ワンストップでの運用監視や、トラブル対応時間の短縮、ビジネス成長を支える改善提案を通じて、プラットフォーム全体が効率的にビジネスを支え続けられることを目指します。これを統合的に提供できるのも、KDDIの重要な価値の1つだと考えています。従来のKDDIのビジネスの柱は、回線 (ネットワーク) をつないでいくことでした。しかしこれからは、ネットワークのみならず、クラウド、セキュリティ、デバイス、アプリケーションなどを一体的に見なければ、ビジネスの現場が真に必要とするプラットフォームを提供したことにはならないからです。

ー 強い意気込みが感じられますね。

藤井 さらに最終的には、このような環境を通じて、お客さま同士をつないでいくことを目指しています。デジタルトランスフォーメーションとはお客さまが新たなビジネスにチャレンジすることであり、お客さまのビジネス同士がつながることで、新たな価値が生まれるケースも増えているからです。これからもKDDIはお客さまの進化に合わせて自らも進化し続け、お客さまのビジネスのチャレンジを全力で支えていきます。是非、ご期待ください。