DXが進まない大企業、足りていないのは

「もう一つのDX」

「もう一つのDX」

多くの企業で至上命題とされているDX。しかし、DXの取り組みが「デジタル化」にとどまってしまい、本質的な変革に至らない企業も少なくない。

では、企業の変革を成就させ、競争優位性へとつなげるためには、どのような視点が必要なのだろうか。

日本CTO協会の理事で、企業の技術経営戦略のサポートを行うレクター 取締役 広木 大地 様に話を聞いた。

- ※ 記事内の会社名、部署名、役職名は取材当時のものです。

組織の体が凝り固まっていては、DXは進まない

――広木様はこれまでのCTO経験を基に、大企業を始めとするさまざまな企業で経営者・CTOの技術組織顧問を行われています。そうした経験を踏まえ、DXが進展しない企業にどのような課題が見られるのか、教えてください。

広木様 単にデジタル技術を使って「効率化しました」「新しいことをしました」ということは、DXの本質ではありません。10年、20年先の社会の変化を見据えた上で、「企業として生き残っていけるか」という問いの答えを、自分たちでどう作るか。これがDXの本質だと、私は捉えています。

だからこそ、「デジタル技術を使う」という表面的なことばかりにとらわれてしまうと、DXは進展しないし、事業の成果にも結びつきにくい。「DXに取り組んだけど、何の意味があったのか」という評価になってしまうわけです。

では、「企業として生き残る」という問いの答えは何なのか。その一つが「産業構造の転換」だと考えています。産業構造の変化をうまくキャッチして、それに合わせて自社の形態や仕事をどんどん変えていく。そういった力を強めることができれば、生き残ることができます。

広木 大地 様

しかし、多くの日本企業は会社規模が大きくなり、仕事の進め方がサイロ化することで、自分たちを柔軟に変えることができなくなっています。例えるならば、体が凝り固まっている状態。そうした中でデジタルという違う文化を受け入れようとしても、排斥してしまうわけです。

まずは、企業の凝り固まった体質をストレッチで柔らかくすること。そして、さまざまな職能を持つ人を受け入れ、イノベーティブな組織体を作り、産業構造が変化したときに素早く動ける状態にすること。これが私の考えるDXです。

「もう一つのDX」をいかに取り込むかがポイント

――異質なものを受け入れることができる、体の柔らかい組織作りをする上では、どのような観点が求められるのでしょうか。

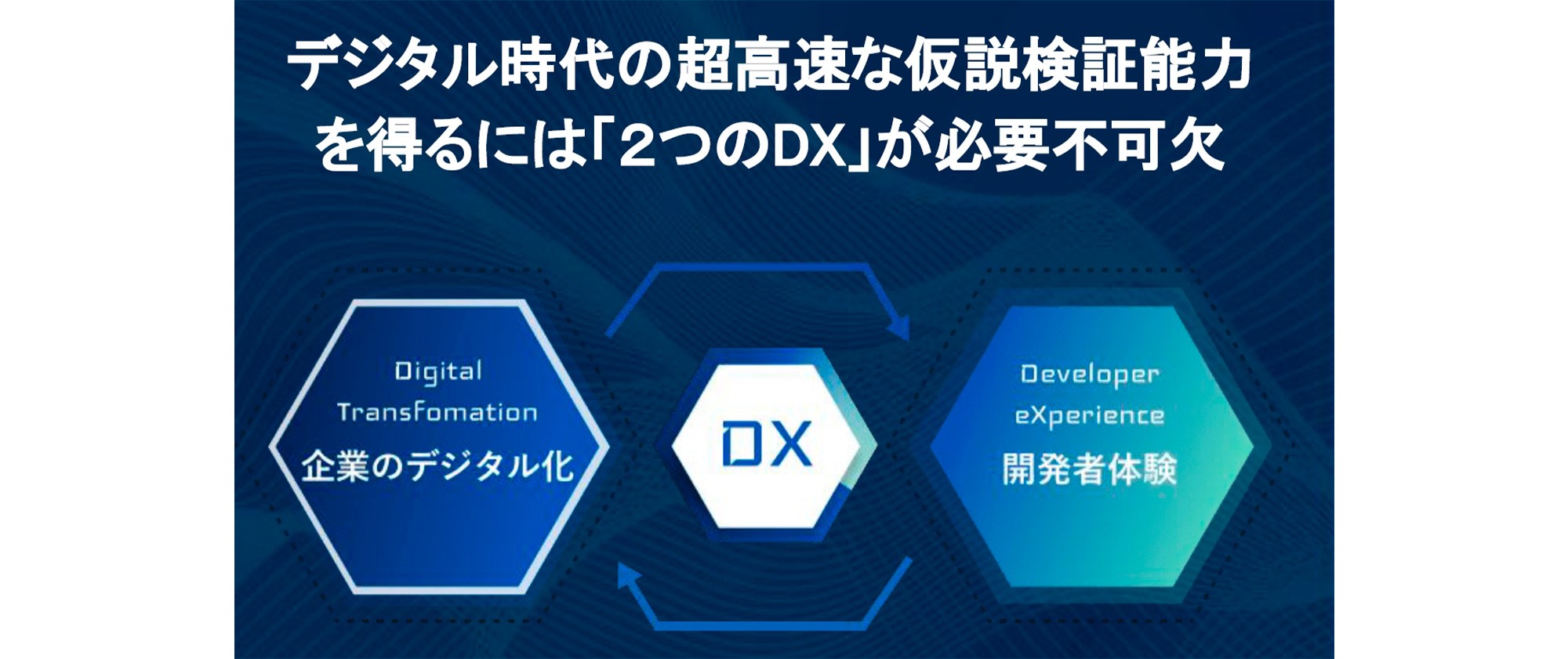

広木様 「Digital Transformation (デジタル変革)」とは異なるもう一つのDX、「Developer eXperience (開発者体験)」が重要です。これはソフトウェア開発者の体験を良くする環境を作り、それによってチームの生産性を上げていきましょう、という意味の言葉です。

これは企業の環境作りでも同じことがいえます。エンジニアによい待遇を与えておけば生産性が上がるかというと、そんなことはありません。高速PDCAによる仮説検証サイクルを生み出す仕組みを取り入れ、「生産性を高くするにはどうしたら良いか」と考える文化を醸成しなければ、DXによる企業変革の話をしても組織は前に進みません。

例えば、世界的に著名な大手通販企業では一時間に千回ものシステムアップデートがなされています。一方で、日本の大企業ではシステムアップデートの回数も数カ月~半年に1度程度で、サービス改修のサイクルも決して早いとはいえません。そのため、ちょっとした改修をするにあたっても大掛かりな準備が必要になってしまい、絶対に失敗できなくなる。こうした部分で「絶対に失敗できない」というプレッシャーが生まれると、そもそもチャレンジしようと思う人も出てきません。

だからこそ、改修したプログラムに問題があれば自動的に検知したり、影響範囲が小さくて済むようにしたりすることが必要でしょう。ユーザーやお客さまに致命的な被害が生じない、といった状況を作れれば、創造的な取り組みやチャレンジはどんどん出てきます。そして、そういった状況を作るためには、文化や仕組み、環境を良くする工夫を重ねることが大切です。

――失敗を自動的に回避したり、影響を最小化したりする仕組みが「開発者体験」を向上させ、ひいてはDXの推進にもつながるわけですね。

広木様 そうですね。これは組織の筋トレともいえるため、地道な取り組みの積み重ねなんです。しかし、そのために何かアクションを起こして、そこで得たものがあれば大きな学びになります。大企業は「失敗しないように」と工夫を重ねる文化から脱却し、恐れずに挑戦し失敗するまでやってみる「Fail First (フェイルファースト)」の文化や風土を作ることが重要です。

DXの“客観的な基準”を活用して、必要な施策を検討する

――開発者体験の向上や組織全体の文化を変えるために、どのようなアプローチから始めることが有効でしょうか。。

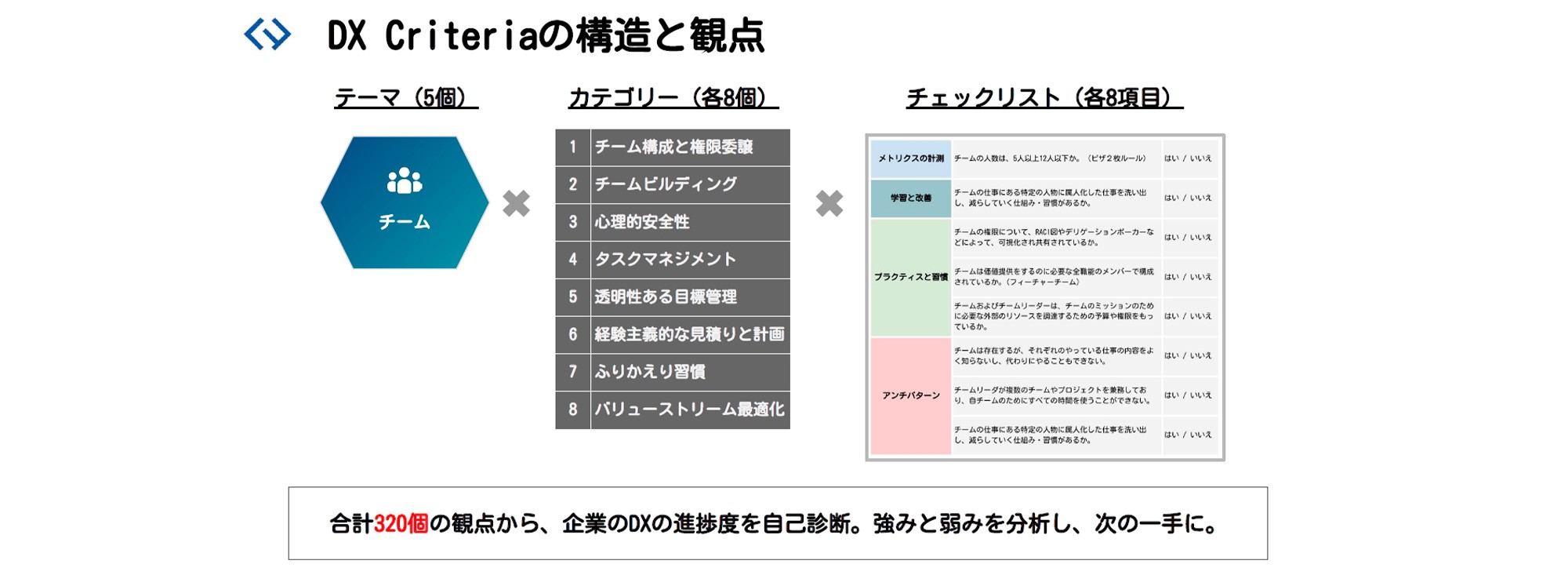

広木様 組織の文化・風土を多角的に見直す必要があるわけですが、そこでは日本CTO協会が監修した「DX Criteria」(DX基準) が参考になるでしょう。「DX Criteria」は5つのテーマ (チーム、システム、データ、デザイン、コーポレート) について、320個の項目で評価するDX推進のための基準です。

チームやコーポレートといった項目は、デザインの話はあまり関係ないように思われるかもしれません。しかし私たちの唱えている「2つのDX」は、会社組織全体としてデジタル技術やソフトウェアの価値を発揮しやすい環境なのか、そうした網羅的なチェックをしたいと思ったときに、文化や会社全体としてのエマルション (乳化) がどれだけ起きているのかについても知ることが必要になるため、多様なチェック項目を設けています。

診断というと単純に出てきたスコアが目標になりがちですが、スコアはあまり重要ではありません。むしろ、チェックを通じて「こういうことが大事」「こういうことはできた方がいい」といった基準のすり合わせを行い、そこから組織のアップデートに必要な施策を具体的に検討する。「DX Criteria」は、そういった目的で作られています。

――DXに苦労されている企業のファーストアクションとしては、どのような活用方法が考えられるでしょうか。

広木様 320項目に回答するのは大変なので、30項目をランダムにピックアップし、それに回答することで全体の偏差値を出す仕組みとして「DXクライテリア診断」を公開しています。

こちらの診断であれば10分くらいで回答でき、自分たちの強みや弱みも分かってきます。目的は組織を改善するための具体的なアクションに導いていくことですから、偏差値が高いとか低いとかは関係なく「ここが弱い」「改善したい」といった基準として使っていただけます。

――最後に、経営層・マネジメント層の方が今回ご紹介いただいたような “客観的な基準”をどう活用すべきか、活用のメリットなどを教えてください。

広木様 今回ご紹介したような基準や診断ツールは、ストレッチ器具やトレーニングメニューのようなものです。これを使って体をほぐしていけば「生き残れるか」という問いに対する答えが出せないときに比べ、はるかに前に進むことができます。そういった視点で使っていただけると嬉しいですね。

DXというと「デジタルを使わなければならない」という固定観念にとらわれてしまい、経営層もそういう考えからスタートしがちなので、結果としてうまくいかなくなってしまいます。単純にデジタル技術が進歩しているからデジタルを使わなくてはならないと感じますが、仮にバイオテクノロジーがものすごく進歩していたならば、やるべきことは全く変わるはずです。

「今の産業構造の中でもう一度ゼロから創業しようとしたとき、同じやり方をしますか」と聞かれたときにどうするか。今の時代はWebやスマートフォン、電子マネーといったさまざまなテクノロジーがあります。そうした状況で創業するとすれば、どのようなリソースが必要か。本当にデジタルは必要なのか。創業メンバーに誰を選ぶのか。こういったところから考えてみることが、DX推進への近道かもしれません。