トライアルの「成功するまでやれば、失敗しない」カルチャーの作り方

スマートストアのリーディングカンパニーであるトライアル。スマートショッピングカート、AIカメラによる店内分析、デジタルサイネージ、電子棚札などを実装し、新しい買い物体験を提案し続けている。DX推進に頭を抱える小売企業が多い中、同社はどのようにしてイノベーティブな体験を創り続けているのか。先進的な取り組みを生み出す背景について、トライアルホールディングス 取締役 永田 洋幸 様に話を聞いた。

(聞き手はノンフィクションライター 酒井 真弓 さん)

トライアルホールディングス

取締役

永田 洋幸 様

ノンフィクションライター

酒井 真弓 さん

- ※ 記事内の部署名、役職は取材当時のものです。

「スキャン漏れ」の課題を乗り越え、UXを追求する

「名は体を表す」と言われるが、トライアルほど一途に社名と内容が体現できている会社は珍しい。グループの技術革新を担うトライアルホールディングス 取締役 永田洋幸様もまた、トライアルを地で行くような方だ。

10年前、中国でスーパーセンター (注1) の事業に挑戦するも断念。その後、自社開発のデータ分析ツールを引っ提げ、シリコンバレーで起業した経験もある。その行動の裏にあったのは、「日本で10年はこのまま勝負できたとしても、30年後はわからない」という危機感だという。

2022年3月には、新たに開発した「スキャン漏れ防止機能付き次世代型スマートショッピングカート」を福岡・田川店に本格導入。これまでのスマートショッピングカートは、お客さまの利便性や店舗オペレーションの効率化を実現する一方で、商品スキャン漏れによる「不明ロス」が課題となっていた。だからこそ小さな商品にも反応するように検知精度を高め、実店舗に投入した今も細かな改善を続けている。

追求したのはUX (ユーザーエクスペリエンス) 。お客さまに多用いただくことで、より多くのデータが集まり、改善の精度もスピードも上がる。「成功するまでやれば、失敗しない」、永田様はシンプルにそう考えている。現状を分析し、成功するために何をどう変えればいいのか考え、実行し続けることが、DXを加速させる一番の方法だ。

- 注1) ディスカウントストアとSSM (スーパースーパーマーケット:売場面積が500~800坪店舗を指す) を組み合わせた、広大な売り場面積を持つ店舗のこと。

メーカーとのオープンイノベーションで見えてきたこと

次々に生まれる新たなニーズに対し、一企業で成し遂げられることは限られている。トライアルでは、スマートストアで得られたお客さまの購買データを可視化し、メーカーと連携して新しい販売促進・マーケティングのスタイルを追求している。

飲料コーナーでは、AIカメラとデジタルサイネージを連動させ、カートや買い物カゴの中身に応じた商品をレコメンドしている。売り場でECサイトさながらのOne to Oneマーケティングを実現し、購買意欲の促進を図っているのだ。

大手飲料メーカーとの取り組みでは、AIカメラによって興味深い事象が見えてきた。

「これまで、ゴールデンゾーン (お客さまの視界に入りやすい販売スペース) には新商品を置くことが小売りの定石とされていました。しかし、AIカメラの映像を分析してわかったことは、新商品を求めるお客さまは、ゴールデンゾーンに新商品が置いていなくても買ってくれる。逆に、定番商品をゴールデンゾーンに置いた方が、迷わず見つけてもらえて在庫回転率が上がり売上も上がる、とわかりました。ゴールデンゾーンの常識が変わったのです」 (永田様)

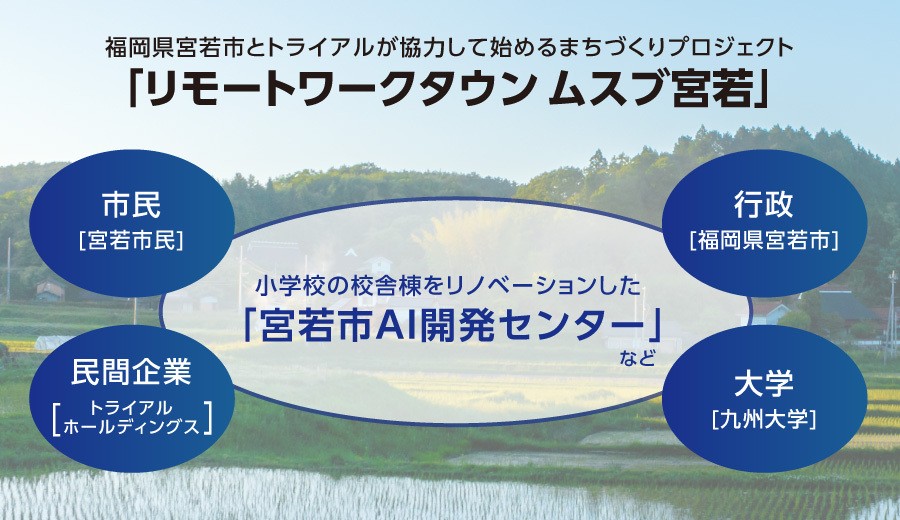

コロナ禍に翻弄されたこの2年の間にも、オープンイノベーションは前進している。2020年には、福岡・宮若市で、市民・行政・民間事業者が協働するリテールAI開発拠点「リモートワークタウン ムスブ宮若」を始動した。

月に一度、20~30社のメーカーが会してワークショップを開催。近隣の宮田店を舞台に、さまざまな企業が協力し、課題解決に向けたケーススタディを続けている。

トライアルのカルチャーはこうして作られる

新しいことを始めるとき、一般的には抵抗勢力が生まれる。

永田様は、挑戦に対してネガティブな声が上がらないカルチャー作りこそが重要、と語る。

それは、かつての成功者に「売上が上がらないことをやってどうするんだ」と言わせない空気づくりでもある。大切なことは「市場が動いてから手を出そう」ではなく、「まず自分たちから小さくやってみよう」と考えることだ。挑戦をためらう社員がいれば、「失敗してもいいじゃないか、僕たちは『トライアル』だよ」と、トップ自ら背中を押す。

「カルチャーとは瞬間的反応」、そう永田様は語る。

「頭の中で魚を思い浮かべてみてください。魚ってみんな『左向き』になっていませんか? 食卓に並んだ焼き魚を右利きの人が食べようとしたとき、単純に食べやすいからではないでしょうか。このように無意識に考えること、これが瞬間的反応です。

『DXをやろう』となったとき、DXは何かを議論し始めるのではなく、『AIを使ってリテールを進化させること』と瞬間的に思い浮かべ、皆で同じ方向を向くことが重要です」

DXが進まない企業に足りない「相互関係の視点」

永田様の考えをさらに深堀りすると、「マズローの欲求5段階説」のような話に行き着く。

「まずは、有形的相互関係によってDXは不可避であることを胸に刻んでもらう。ビジョンやカルチャーが浸透するにつれて、DXは自分のキャリアに加え、お客さまや社会に貢献するのだと無形的相互関係が深まる。これが進めば、結果的に有形的相互関係にも反映される。高い給料で優秀なエンジニアを採用しても、それだけじゃダメなんです。モチベーション・ドリブンな方が、仕事のパフォーマンスは上がるんですから」

ここで言う「有形的相互関係」とは給料や契約。「無形的相互関係」は信頼やモチベーションといった目に見えないものだ。DXが進まない会社は、有形的相互関係で止まっているのかもしれない。

さて、話は変わるが、自炊を心がける筆者はスーパーに通うのが日課となっている。だから、ユーザーとしてスーパーの良し悪しはわかるつもりだ。2019年に、トライアル田川店で初めてスマートショッピングカートを使い、待ち時間の少なさやポイントが貯まる心地よさにすっかりファンになってしまった。

永田様は、「世界最先端の完全自動運転車に試乗すれば、DXの何たるかがわかる」と言う。その車はインターネット経由でアップグレードすることができ、モノではなくサービスによってお客さまに選ばれるモデルを体現している。

だが、スマートショッピングカートだって負けていない。外販によってさらなる普及が見込まれるスマートショッピングカートが、ご近所のスーパーでも使えるようになる日を心待ちにしている。