-

「つなぐチカラ」をよりシンカさせ、あらゆる社会課題に立ち向かう。

-

多数の次世代型低軌道衛星により高速・低遅延通信を提供します。

-

KDDIは『つなぐチカラ』でビジネス、ライフスタイル、社会をアップデートします。

-

場所にとらわれずつながるソリューションを、デバイスからセキュリティまで支援します。

-

KDDIは、グローバルビジネスの成長をお客さまと共に実現します。

-

CO2排出量の可視化から削減まで、一貫してカーボンニュートラル実現を支援します。

-

中小規模の事業者向けに特化したスマートフォンのご利用方法のご案内です。

-

中小規模事業者のやりたいことや変えたいことを、モバイルとクラウドの技術を用いてサポートします。

AR・VR・XRとは?

それぞれの特徴や仕組みを解説します

XRとは

XR (エックスアール) とは、現実世界と仮想世界を融合させる技術の総称です。正式には「クロスリアリティ (Cross Reality)」または

「エクステンデッドリアリティ (Extended Reality)」の略称で、AR (拡張現実)、VR (仮想現実)、MR (複合現実) などを含みます。XRはこれらの技術を包括する概念として広く認知されています。

近年は、高性能なハードウェアの開発や画像処理技術の進化により、ARなのかVRなのか、その境目があいまいな技術が登場してきました。

そこで、現実世界と仮想世界を融合させる技術全般を表すことができる言葉としてXRが浸透しています。

なお、XRは「○R」の集合体であることから、「xR (さまざまな変数=x)」と小文字で表記されることもあります。

1.XRの種類とは?それぞれの違いを解説

XRを理解するためには、そこに含まれているAR・VR・MRの意味とそれぞれの違いを知ることが大切です。

【XR、AR、VR、MRの違い】

| XR (Cross Reality: クロスリアリティ)、もしくは (Extended Reality: エクステンデッドリアリティ) |

AR・VR・MRなどの総称 現実世界と仮想世界の組み合わせにより新たな体験を生み出す技術全般のこと |

| AR (Augmented Reality: 拡張現実) |

現実世界に仮想空間のオブジェクトを重ねて表示する技術 |

| VR (Virtual Reality: 仮想現実) |

仮想空間の中に入り込むようにして楽しむ技術 |

| MR (Mixed Reality: 複合現実) |

ARとVRを組み合わせた技術 ARよりも仮想空間の情報量が多く、リアルとバーチャルを強く融合させたもの |

1.1 AR ( Augmented Reality|拡張現実 )

ARとは、現実世界に仮想空間のオブジェクトを重ねて表示し、現実に仮想をプラスする (=拡張する) 技術のことです。

例えば、スマートフォンのカメラを商品に向けると商品の情報が表示されたり、2Dのキャラクターが現れたりする仕組みが知られています。利用にあたり高価なハードウェアが不要である点もARの特長で、もっとも体験しやすい身近なXRだといえます。

1.2 VR ( Virtual Reality|仮想現実 )

VRとは、仮想空間に自分が入り込むようにして楽しむ技術のことです。

ARが現実世界に仮想空間の情報を加える技術であるのに対して、VRは仮想空間を現実世界のように見せる技術です。

VRを利用する際の代表的なアイテムは、ヘッドマウントディスプレイです。ゴーグルを被り視界を覆うと、360度どの方向を向いても仮想空間のコンテンツが表示されます。最初はゲームの一種というイメージが強かったものの、最近ではオンラインミーティングや研修などのビジネスシーンでも活用されています。

1.3 MR ( Mixed Reality|複合現実 )

MRとは、ARとVRを組み合わせて現実世界と仮想世界をより強く融合させる技術です。ARがあくまでも現実をメインに若干の仮想コンテンツをプラスするのに対して、MRはどちらがメインかわからないような、より没入感のある体験ができます。

また、ARでは一定方向からしか対象物を見ることができませんが、MRでは360度全方位から対象物を見ることができます。

例えば、ゴーグルやスマートグラスの装着により視界内に3Dのキャラクターが現れ、まるでそこで生きているかのように動き出すなどの技術が広まり始めています。傾向として、MRはARよりもデジタルコンテンツの情報量が多く、また視界内のバーチャルコンテンツを指で触るなどして操作できる場合があります。

2.XR (AR・VR・MR) の仕組み

続いて、XR (AR・VR・MR) の仕組みについて、それぞれ概要をご紹介します。

2.1 AR (拡張現実)

ARの仕組みは大きく「ロケーションベース」と「ビジョンベース」の2種類に分類できます。

ロケーションベースとは、スマートフォンのGPSに代表される位置情報 (ロケーション情報) を中心に、磁気や加速度といった端末のセンサー情報も駆使して、表示するデジタルコンテンツを決める仕組みです。現在では、自分がいる地域の観光情報や気象予報を確認するといった用途で活用されています。

一方、ビジョンベースとは、端末のカメラ映像から表示するデジタルコンテンツを決める仕組みで、事前にQRコードのような物理的な手がかりを配置しそれを読み取る「マーカー型」と、事前に手がかりは用意せず現在の映像内の空間や目的物を認識する「マーカーレス型」の2種類があります。

マーカー型の例としては、パンフレットやポスターをカメラでスキャンするとイラストが動き出したり、美術館などで展示物をスキャンするとCGによる演出が見られるなどがあります。

一方でマーカーレス型の代表例としては、ある家具を自分の室内に置くとどのようなサイズ感になるのか、スマートフォンのカメラを使って仮想的に配置できるアプリなどがあります。

2.2 VR (仮想現実)

VRで仮想空間に入り込んだかのような体験を得られる仕組みは、「両眼視差」にあります。

両眼視差とは、右目と左目の視界の違い (位置の違い) のことです。私たちの脳は、この両眼視差を活用して物体の奥行きや立体感を認識しています。

VR用のヘッドセットやゴーグルは、実は右目側と左目側でそれぞれ別の映像が流れており、人為的に両眼視差を生み出すことで、3Dのバーチャル世界にいるかのような体験を作り上げています。

2.3 MR (複合現実)

MRは、MR専用のゴーグルやヘッドマウントディスプレイを利用して体験する仕組みです。

通常はデバイス側にセンサーかカメラが搭載されており、現実世界の空間情報をリアルタイムに把握しながらデジタルコンテンツを表示しています。装着者の位置情報も把握されているため、あるデジタルコンテンツの周囲を歩き回り、多様な角度から眺めるといった体験も可能です。

3.XRが普及している背景

XRの普及が進む背景には、「5Gによる通信環境の進化」「デバイス・ソフトウェアの進化」「リモートコミュニケーションの拡大」の3つがあると考えられます。

3.1 5Gによる通信環境の進化

XRの体験の質は、視界内に表示される映像の解像度に大きく依存します。解像度が低い場合、現実世界との差から違和感が生じ、没入が妨げられてしまいます。

近年は5Gのような低遅延・大容量の高速通信規格が登場し、容量が大きい高解像度のコンテンツの送受信も実用的になりました。現在の動画のように、インターネットを通じてXRコンテンツが当たり前に配信される日もそう遠くはないのでは、と期待が高まっています。

3.2 デバイス・ソフトウェアの進化

デバイスやソフトウェアの進化もXRの普及が進む理由の一つです。XRの黎明期に登場したヘッドマウントディスプレイなどのデバイスは、映像の解像度・音質・バッテリー稼働時間・装着感などいずれの要素にも難点がありました。

しかし現在では、画像処理技術の進化などソフトウェア面での技術革新もあり、安価に4K・8K映像や立体音響が楽しめるハイクオリティなデバイスが手に入るようになりました。装着感の改善や小型化も進んでおり、一見普通のサングラスに見える「スマートグラス」というXR用の装置も登場しています。

3.3 リモートコミュニケーションの拡大

新型コロナウイルスの影響により社会全体にリモートコミュニケーションが浸透したことも、XRの普及が進んだ要因です。

非対面コミュニケーションの可能性が探られる中、バーチャルでのイベントや会議の開催など、プライベート・ビジネス両面で新しい生活様式が検討されました。その具体的な実現手段としてXRが試されています。

4.XRを体験するためには

続いて、XRを体験するために必要な道具や準備をご紹介します。

4.1 ARを体験するためには

ARを体験するためには、ARスマートグラスをかけるか、スマートフォンやタブレットを利用するかの2種類の方法があります。

ARスマートグラスとは、メガネのようにかけるだけで視界内にデジタルコンテンツが表示される装置です。

通常はAR用の機能が内蔵されているため特別な準備は必要なく、簡単にARを体験できます。

身近なもので試したい場合には、スマートフォンやタブレットを利用する方法があります。具体的な手順はサービスごとに異なりますが、気になるARアプリをインストールするか、サービスが指定するWebサイトにアクセス後、デバイスのカメラを通して周囲を確認する方法が主流です。

4.2 VRを体験するためには

VRを体験する際はVRゴーグルを用いるのが一般的です。市販のVRゴーグルは大きく以下の4種類に分かれています。

| スタンドアロン型ゴーグル | ほかの機器に接続せず単独で使用する 価格は高いが性能もよく、質の高い体験を得やすい |

| 家庭用ゲーム機 | 家庭用ゲーム機と接続することでVR体験ができる |

| パソコン用ゴーグル | パソコンに接続して使用する 高品質な体験を得るためにはハイスペックなパソコンが必要 |

| スマートフォン用ゴーグル | スマートフォンを画面としてはめ込み使用する 安価だがスタンドアロン型やパソコン用と比べると体験の質では劣る |

また、画面内に自分の手の動きなども反映させたい場合には、専用のコントローラーやグローブが必要となります。

5.XRの活用事例

最後に、ビジネスシーンや町づくりにおける、AR・VR・XRのそれぞれの活用事例をご紹介します。

ARの活用事例

まず最初に、ARの活用事例をご紹介します。

5.1 鉄道会社での活用

京浜急行電鉄株式会社様では、「遠隔作業支援システム (VistaFinder Mx)」の導入により、施設や列車の故障といった非常時の復旧対応を効率化することに成功しています。もともと京浜急行電鉄株式会社様では全駅にKDDIのタブレットを導入し、来訪者が駅情報や乗り換え案内を確認できるよう、整備していました。「VistaFinder Mx」の導入は、このタブレットのさらなる有効活用策を検討したものです。

「VistaFinder Mx」は、タブレット上でアプリケーションを起動するだけで即座に映像を共有できるシステムです。ARを活用した映像へのマーキングにより、現場と司令所の間での細かな作業手順の共有も可能にします。導入の結果、従来の音声通信と比べて素早く・正確に・詳細な対応手順を伝達できるようになりました。

今後は、有事ではない通常の設備点検時にも司令所のベテラン担当者が現場に指示を出せる体制を検討するなど、新たな取り組みも進みつつあります。詳しくはこちらをご覧ください。

5.2 舗装工事現場での活用

同じく「遠隔作業支援システム (VistaFinder Mx)」を用いて業務改善に成功したのが、株式会社NIPPO様です。

道路の舗装工事を担う株式会社NIPPO様では、各支店と作業現場の距離が離れているために、工事の品質や安全状況の確認に手間がかかることが課題でした。現場でトラブルが発生した際には電話でやり取りを行いますが、それでも解決しない場合には担当者が直接現場へ向かう必要があり、その間は工事がストップしてしまうことも珍しくありませんでした。

また舗装工事では、小さな現場の場合に若手の担当者が一人で施工管理を担うケースもあります。現場の若手担当者がその場にいないベテラン上司とスムーズにやり取りできる仕組みを整えることは、喫緊の課題の一つでした。

そこで「VistaFinder Mx」を導入した結果、言葉だけでは説明の難しいトラブルや作業指示も、映像とARの組み合わせにより正確に伝達できるように改善されました。また、ARに加え録画機能も安全点検の記録として有効活用されています。詳しくはこちらをご覧ください。

VRの活用事例

次に、VRの活用事例をご紹介します。

5.3 アパレル業界での活用

株式会社島精機製作所様とKDDIは、島精機製作所様のアパレル業界向けのデザインソフトウェア「APEXFiz (エイペックスフィズ) 」と、KDDIのXRソリューション「XRマネキン」の組み合わせにより、デジタルカタログや360度VRショールームの提供を開始しました。360度VRショールームとは、APEXFizでデザインした衣服の3Dイメージをバーチャル空間で確認できるようにしたサービスです。

KDDIのWebサービス「au XR Door」により表示されるARドアを開くと、その内部にはVR空間が広がっており、商品イメージを360度見られるように展示できます。現実では展示が難しいような場所でもデジタルなので自由に展示でき、お客さまはいつでもどこでも鑑賞できます。

詳しくはこちらをご覧ください。

XRの活用事例

最後に、XRの活用事例をご紹介します。

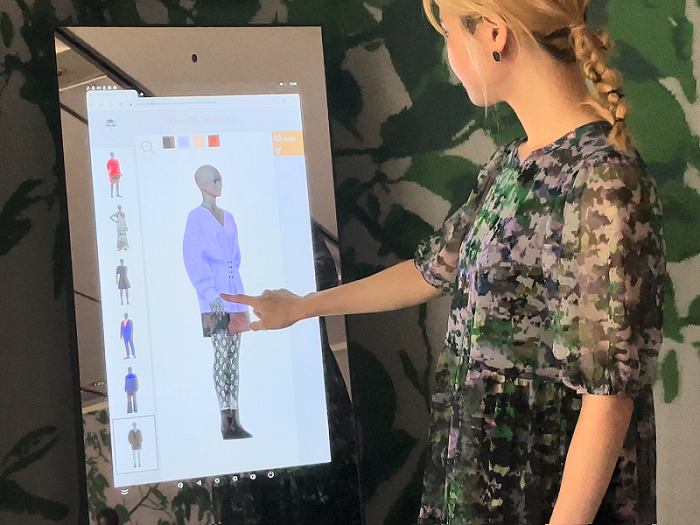

5.4 アパレル販売向けXRマネキンの活用

2022年5月18日、KDDIは Google Cloud のリアルタイムクラウドレンダリング製品「Immersive Stream for XR」を用いたアパレル業界向けソリューション、「高精細XRマネキン」を開発しました。

高精細XRマネキンにより、消費者はスマートフォンや店頭のデジタルサイネージをはじめとする多くのデバイスを通じて、仮想空間上で衣服やファッションアイテムを確認できるようになります。マネキンは360度からチェックでき、まるで目の前に実物があるかのように商品を視認できます。クラウドレンダリングが活用されているため端末側の処理が少なく、高性能なデバイスがなくても利用できる点も特長です。

アパレル業界では長年にわたり、大量生産・大量消費の構造が生み出す余剰在庫の問題が指摘されてきました。高精細XRマネキンの浸透が進み、消費者が実物がなくても自分にぴったりの服を購入できるようになれば、店舗は大量の在庫を抱える必要がなくなると期待されています。

詳しくはこちらをご覧ください。

- ※ Google Cloud は Google LLCの商標です。

5.5 スーパーシティ実現に向けた活用

2023年1月から同年3月にかけて、KDDIは株式会社Psychic VR Lab様と連携し、茨城県つくば市において体験型XRコンテンツを配信しました。この取り組みは、内閣府の「先端的サービスの開発・構築等に関する調査事業」として、スーパーシティの実現に向けて実施したものです。

期間中は、KDDIのスマートフォンアプリ「5G XR VIEWER SATCH X powered by STYLY」や市内のデジタルサイネージを通じて、50年後の未来都市の姿を想像した映像を配信しました。具体的には、ドローンや自動配送ロボットが動き回っていたり、近未来的な建物が緑と調和しつつ立ち並んでいる様子をスマートフォンのカメラを通してXRコンテンツとして体験できるといった内容です。

このように、検討中の計画をバーチャル空間上に再現し、その実現可能性や課題を探っていくことは、XRの重要な活用可能性の一つです。詳しくはこちらをご覧ください。

6.まとめ

XRは、AR・VR・MRなど、現実世界と仮想世界の組み合わせで新たな体験を生み出す技術の総称です。

ゲームや日常生活で楽しまれているだけではなく、最近ではビジネスシーンにおいても活用が進んでいます。

XRによる自社業務の効率化に興味がある場合は、KDDIが提供する「えらべるXR」のお申し込みもご検討ください。

このサービスでは、お客さまのニーズをヒアリングしたうえで適切なXRサービスを提案し、その導入から有効活用までを幅広くサポートします。