-

「つなぐチカラ」をよりシンカさせ、あらゆる社会課題に立ち向かう。

-

多数の次世代型低軌道衛星により高速・低遅延通信を提供します。

-

KDDIは『つなぐチカラ』でビジネス、ライフスタイル、社会をアップデートします。

-

場所にとらわれずつながるソリューションを、デバイスからセキュリティまで支援します。

-

KDDIは、グローバルビジネスの成長をお客さまと共に実現します。

-

CO2排出量の可視化から削減まで、一貫してカーボンニュートラル実現を支援します。

-

中小規模の事業者向けに特化したスマートフォンのご利用方法のご案内です。

-

中小規模事業者のやりたいことや変えたいことを、モバイルとクラウドの技術を用いてサポートします。

働き方改革は、次世代の社会を創るための大事な使命

カゴメとKDDIの実践例に学ぶ

働き方や生き方、キャリアの多様性が求められる現在、企業もそのニーズに対応していくことが求められています。 生き残る企業になるために何が必要か、カゴメ株式会社様の人事改革の取り組みと、KDDIが実践した新しい働き方を支えるDXプロジェクトの講演を通じ、考えていきました。

※ 記事内の社名、部署名、役職は取材当時のものです。

カゴメの実践に学ぶ、

社員が自律して働けるマインドや制度を根付かせる秘訣とは

近年、多様な働き方の実現に取り組む企業が増えています。週休日数の増加や副業の認可、そして新型コロナウィルスの感染拡大により急速に広がったテレワーク/在宅勤務というスタイルに対応するため、業務の進め方や人事評価制度を変える動きも出てきました。

働き方改革がビジネス界全体に広がる以前、2012年から人事制度の抜本的な改革に取り組んできたカゴメ株式会社様。改革を推し進めた人物が、カゴメ株式会社 常務執行役員 Chief Human Resource Officer(最高人事責任者)の有沢 正人 様です。

常務執行役員 Chief Human Resource Officer

(最高人事責任者)

有沢 正人 様

有沢様は、銀行、メーカー、外資系保険会社で人事担当の役員として活躍し、2012年にカゴメに入社しました。「経営戦略において、人事戦略が何よりも大切な戦略」と語る有沢様は「人的資産」から「人的資本」、つまり「人づくり」への転換には10年先を見据えて取り組む必要があると考え、2012年の入社後、2022年にどうありたいかを描き、最初の3年で制度と仕組みを整えていきました。

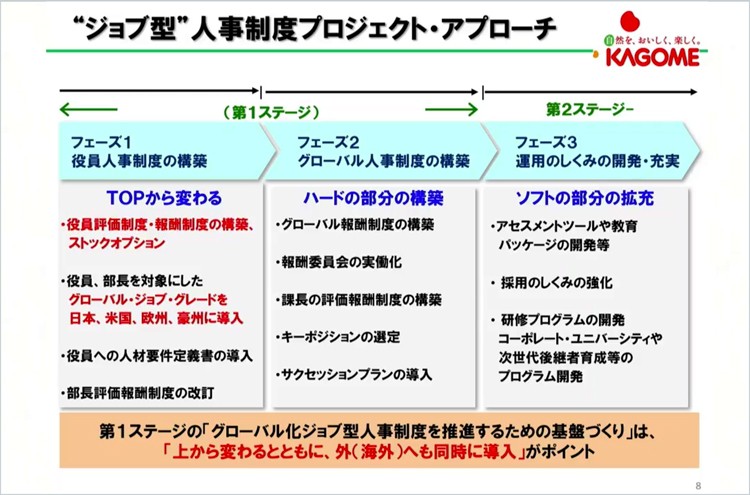

まず、それまでの年功序列を廃止し、職務等級の導入と評価基準をグローバルで統一することに着手。

評価に差をつけることが当たり前な文化へと、根気強く経営層に働きかけたといいます。カゴメを「ゼネラリストもスペシャリストもたくさんいる集団にしたい」との考えから、業務の幅が大きく広がる若手ではなく、課長職以上の管理職を対象に職務等級を適用。

海外から先にジョブグレードを導入し、さらに日本国内では組織のトップである役員から導入を進め、“外から・上から変わる”ことを社内外に示したことで、その後、納得感をもって制度が組織へ浸透していったと振り返りました。

報酬制度を変更するにあたっては、透明性を示すために社内報で社長の年収を公開したという驚くべきエピソードも語りました。変革へのトップの強い意思と覚悟が、「カゴメが変わった」実感として多くの社員に伝わった瞬間でもありました。

ジョブグレードを社内にすべて公開し、『適所適材』、抜擢人事も進める中で「自分よりも上のポジションが具体的に示されることで、若手や中堅だけでなく組織の上位層までもが自律的にキャリア形成を進めていった」と、その手ごたえを語る有沢様。他にも、総労働時間の見える化やキャリア自律を促す副業制度や希望勤務地選択制度の導入、自身の専門性を極める「専門職コース」の設定、現場を理解しキャリア開発を支援する「HR Business Partner」の活用など、改革を推し進めました。

これまでとこれからを講演内で詳しくご紹介

制度と仕組みが整ったいまはサクセッションプランに取り組み、カゴメの特長でもあるミッションや能力、スキル、アカウンタビリティなどがまとめられた「ポジション別仕事・人材要件」に基づき、後継者の経験蓄積・ポテンシャル拡大を目指した人材開発を進めています。「役員になればなるほど知らないこと、学ぶべきことがたくさんある」と、役員教育にも力を注ぐ有沢様。

今後はローテーションやリーダー育成支援、社外交流などを促進し、人材育成をさらに加速していくと力強く述べ、講演を終えました。

KDDIの新働き方改革を支える社内DX導入プロジェクト

続いて登場したのは、KDDI株式会社 執行役員ソリューション事業本部 ソリューション推進本部長 村山 敏一です。

2020年6月3日、これからの目指す働き方をまとめた全社ビジョンとして、代表取締役社長の髙橋誠が「KDDI新働き方宣言」を発表。会社は働く時間や場所を問わず成果を出せるIT環境や制度を整備し、社員は組織を越えたコラボレーションを進め、自ら学び組織に還元していく―― この両輪により、社員のチャレンジ、個人と組織の成長に繋げ、社員が誇れるKDDIを実現していくことを表明しました。KDDIの掲げる「人財ファースト企業」への変革は、働き方改革・人事制度改革・そして社内DXの三位一体で展開されます。

執行役員ソリューション事業本部

ソリューション推進本部長

村山 敏一

テレワークと出社によるハイブリッドな働き方を実現する「社内DX」を推進したのが、村山が率いるソリューション事業本部 ソリューション推進本部でした。普段は法人のお客さまへサービスやソリューションを提案するSE部隊であり、さまざまなツールやソリューションの目利きができるからこそ、KDDIの働く環境整備の推進役を担うことになったといいます。

当プロジェクトには、ソリューション推進本部のほか、情報システム部門や、人事部門・経営企画部門などさまざまな部門が横断的に参画。社内DXを進めるにあたり、ファシリティ、IT環境、制度・施策、推進管理を担う4つのワーキンググループが立ち上がりました。さまざまなワークスタイルの多様なメンバーから働き方の課題を吸い上げ、働く環境の整備を進めていったといいます。

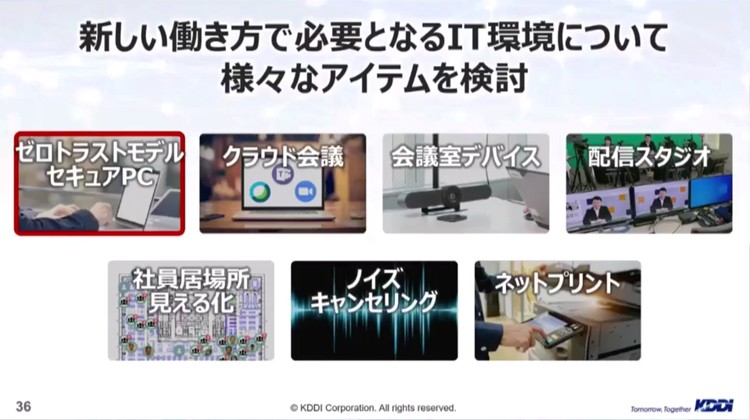

まずは「あるべきオフィス」の再定義から着手し、オフィスポートフォリオをハブ・サテライト・ホームに分類、求められる環境を整理した上で、それぞれのオフィスに必要な環境の整備を進めていきました。オフィスにはコラボレーションを促進するフリーアドレスを取り入れ、ゼロトラストモデルによるセキュリティを確保したパソコンを全社員に用意して、リモートアクセス・会議の環境設備を増強。時間や場所にとらわれず成果を出す働き方を実現する環境を整えたのです。

他にも、新しい働き方で必要となるツールについて、積極的に試行錯誤を行いました。これまではオフィスでしかできなかった資料のプリントアウトについて、セキュリティの仕組みも整備しながらコンビニエンスストアでも印刷できるようにし、例えばテレワーク中に自宅で作成した資料を印刷し、オフィスに寄らずにお客さま先に向かうような取り組みにもチャレンジしました。

テーマにあわせてご紹介

さらに、インフラ面だけではなく、ソフト面での仕組みも整備していきます。テレワーク関連の各規程の改定や社員のスキルアップ支援施策などです。また、ジョブ型新人事制度の導入により、社員の成果・挑戦・能力を評価し、多様な成長機会を提供するようになったことは、社員の意識改革の下支えとなりました。「働き方改革にあたり、一番重要なのはやはり社員のマインドを変えることだ」と村山。新人事制度導入に当たっては、社長自ら、ビジョンや思いを繰り返し社員に直接説明し、対話を重ねたと振り返りました。「改革を進めるには、トップの強力な意思と、率先して動く姿、言葉で思いを伝えることが大切だと思います」と強調する村山。

最後に「我々は、より働きがいのある、明るい未来を次世代につないでいく責任があります。その観点から、今後も皆さんと議論を重ねてよりよい未来づくりに貢献していきたい」と述べました。

自らが実践し、やり続けることが本当の働き方改革

最後のセッションは、講演視聴者からのQ&Aセッションでした。有沢様には、主に働き方や人財育成、業績評価についての質問が多く寄せられました。

たとえば「安全・品質を第一とし、均一的な業務フローで確立されてきた工場では、テレワークもできず、柔軟な働き方ができない」という悩みに対しては、有沢様は同意しながらも次のようにアドバイスしました。

「現場でできる5S活動などの手法を積極的に取り入れ、そうした創意工夫に対して報償制度を独自に設けることで、評価を金銭面に反映するなどの工夫はできます。また工場ならではの勤務管理として、カゴメでは『時間休制度』という制度などを取り入れ、工場勤務の方の柔軟な働き方を支援しています」

続いて寄せられたのは、「テレワーク主体の勤務状況において、業績を上げるコツや人財育成について」という質問です。有沢様は「テレワーク評価について、『見ていないから評価できない』という声がありますが、全社でスケジューラーを入れて勤務時間を見える化することで解決できます。またカゴメはコロナ以前から定性的な評価を極力少なくし、営業のように数値目標がある業務はもちろん、間接部門に関しても『何をいつまでに、どれだけやるか』を明確にしました。このミッションとアカウンタビリティに基づき定量評価をしていくため、在宅・テレワークでも出社であっても上司がぶれずに査定することができます」と答えました。

人財育成については、「年次別研修をほとんど廃止し、その代わり土日に自分で研修内容を選べる『選択型研修制度』、またテレワークで受けられる講座を増やすなど状況に合わせた対応を行ってきた」(有沢様)のほか、村山からは「現場を把握しているグループリーダークラスの人財育成が重要。リーダーがメンバーとの1on1を通じて、柔軟できめ細かい対応ができるようになり、これが組織力向上、ひいては業績向上につながると確信しています」との助言がありました。

DXに関する質問も多数寄せられました。「DX人財の育成に際し、参考になる取り組みを教えてください」という質問に対して、村山は「ホームランはない。本当に地道にやるしかない」とした上で、「DX事業に向けて取り組んでいる部署に異動させ、集中研修・OJTでの実践を積み、全社横断のDX案件プロジェクトに参画してもらってから、最終的には現場に戻すという地道な育成に取り組んでいます」と回答。KDDIでは今後3年間でDX人財を500人に増やすとし、「短期間で育成するために他の仕事との掛け持ちではなく専担化させ、専念させることも重要」と述べました。

また「社内DXを推進にするに当たり、必要な人財や体制について」という質問に関しては、「単独の本部だけで対応できるものではなく、今回も人事・経営企画部門などが入りながら、ワーキンググループもそれぞれのテーマで4つ立ち上げて進めました」と村山は回答。

続いて大切なポイントとして、「アンバサダーメンバーが社内から50人ほど集まり、優先度を付けて一つ一つ進めていったのですが、やはり旗振り役として社長が率先したことが大きいと思います」と述べています。

最後に有沢様は「制度や仕組みは誰でも作れます。それが本当に現場の社員のためになっているか、運用しながら見守り続けることが大切です」と総括し、村山も「働き方改革も人財育成も立ち止まるのはご法度、自らがリードしてやり続けるしかありません」と答え、セミナーを締め括りました。