-

「つなぐチカラ」をよりシンカさせ、あらゆる社会課題に立ち向かう。

-

多数の次世代型低軌道衛星により高速・低遅延通信を提供します。

-

KDDIは『つなぐチカラ』でビジネス、ライフスタイル、社会をアップデートします。

-

場所にとらわれずつながるソリューションを、デバイスからセキュリティまで支援します。

-

KDDIは、グローバルビジネスの成長をお客さまと共に実現します。

-

CO2排出量の可視化から削減まで、一貫してカーボンニュートラル実現を支援します。

-

中小規模の事業者向けに特化したスマートフォンのご利用方法のご案内です。

-

中小規模事業者のやりたいことや変えたいことを、モバイルとクラウドの技術を用いてサポートします。

緊急事態発生に先駆けて、中小企業が考えるべき従業員や関係者の安全確保

注1) 参考: 経済産業省 (1.6MB)

1. 緊急事態が発生した際に起こり得る人的な被害

予期せぬ緊急事態が発生した際、ライフラインや交通機関などインフラでの障害が起きるほか、企業目線で考えても多数の影響があります。売上の低下、店舗やオフィスなどの倒壊、情報の破損、そして従業員やその家族が災害に巻き込まれているなどが一例です。上図は緊急時におけるBCP発動フローを示したもので、緊急時にまず大切なのが初動対応です。

特にまず考えるべきは従業員や関係者の安全の確保です。自然災害の場合であれば、設備や什器などの破損・倒壊によって怪我をしてしまったり、交通インフラが麻痺し帰宅や出社が難しかったり、沿岸部であれば津波に巻き込まれるなど、さまざまな事態が想定されます。

また新型ウィルスなど、感染症の蔓延の場合も、従業員やその家族への感染の可能性がありますし、最悪の場合のことも考えなくてはなりません。このように、緊急事態の際「人」に及ぼす影響は複数あるのです。

2. 緊急時の安否確認は『数多くのルート確保』が鉄則

緊急事態が発生した際に、まず行うべきは従業員や家族を含めた関係者の安全確認です。会社では、いつでも全従業員が社内にいるとは限りません。休日や早朝・夜間であればなおのことです。

ただ、2011年の東日本大震災などを例に考えてみると、安全確認は非常に難しく時間のかかる作業でした。大規模災害発生直後は、安否確認のための電話が急激に増加し、電話回線はアクセスが集中。つながりにくくなったためです (注2)。

上長から送信されたメールが正しく届かず安全確認ができないということや、事前に安全確認フローが整備されていなかったため確認タイミングが大幅にずれたこともあったようです。

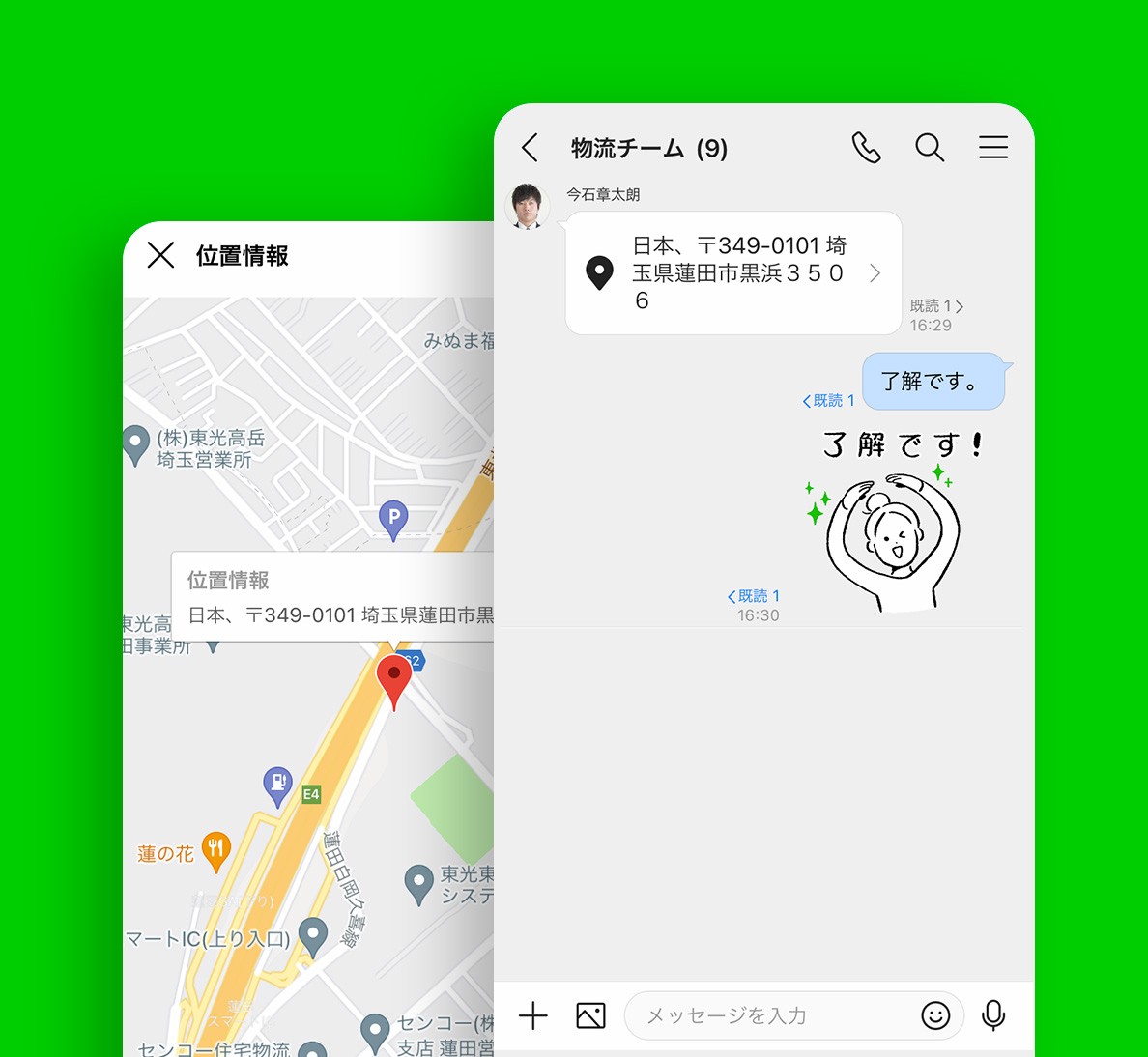

現在ではSNSやチャットツールの発達によって、情報発信を行うことで安否確認ができたり災害時の情報を素早く確認できますが、それもフローがあるからこそ成り立つものなのです。

企業がまず整備するべきは、安否確認の手段をしっかりと決めて、従業員へ定着させることです。フローを策定する場合には『安否確認の手段を複数持つこと』がとても大切です。

メール、チャットツール、社内SNS、災害掲示板、集合場所を作るなどはどれも活用されてきた安否確認手段ですが、フローが一つのみだと、もしも通信回線が使用できなかったり交通インフラが麻痺していたりすると完遂できません。

なるべく多くの安否確認手段を決め、それらの優先順位を付けておくことで迅速な対応が可能になると考えられます。既読マークの付くSNSの活用や、チャットツール、Wi-Fi環境下でも使用できるスマートフォンを用いた安否確認のフローを組み込むことで、手詰まりなく確認できるフローを作ることができるのではないでしょうか。

3. 安否の確認で有効なのは、日頃から使い慣れているツール

前述したように、緊急事態の際の安否確認方法はさまざまです。何よりも大切なのは、あらゆるツールを駆使しながら連絡を行うことです。今の時代に適しているツールは、おそらく各種SNSやチャットツールでしょう。スマートフォンとも親和性が高く、自分自身の安否を発信したり、ダイレクトメッセージを送信したりといった活用方法があります。日頃から使い慣れているツールを使うのが、緊急時は安心です。設定やログインの不具合も起きにくく、平常心で使用できるためです。家族間でSNSを取り入れたり、社内でビジネスチャットツールを日頃から活用し、安否確認訓練などを実施して、緊急時に連絡の取れるツールとなるようにしましょう。

次回のコラムでは「考えるべき情報漏えい対策」について、解説します。