身近になった動画活用 コンテンツの配信・管理の課題を解決するには?

一方で、増えた動画ファイルの管理や、アーカイブ動画の視聴促進など、新たな課題も浮上しています。

動画活用促進に向け、動画配信ソリューション「J-Stream Equipmedia」を提供する株式会社Jストリーム 営業本部 マーケティング部 部長 小室 賢一 様に、

KDDI株式会社 ソリューション事業本部 サービス企画開発本部 クラウドサービス企画部の由上 喜人が、動画施策成功のポイントを聞きました。

※ 記事内の社名、部署名、役職は取材当時のものです。

オンラインイベントの増加やツールの向上で動画ニーズが急増

由上 オンラインセミナーやイベントが増え、動画を視聴する機会が増えたと感じています。ビジネスにおける動画ニーズはどのような状況でしょうか?

小室様 おっしゃるとおり、オンラインのセミナーやイベントを含め、多くの企業が多岐に渡って動画配信に取り組むようになりました。今年 (2021年) 3月に当社でアンケートを実施したところ、「コロナ禍を機に動画活用を始めた」とする回答が約8割もありました。コロナ禍で働き方が変わりましたが、そのなかで動画活用ニーズも伸びていったと考えています。リモートワークの普及でオンラインツールの導入が進んだことで、動画活用のハードルも一段下がった印象があります。

加えて、スマートフォンで簡単に高画質な映像が撮れるようになり、編集も手軽にできるようになりました。

動画配信プラットフォームが多機能で使いやすくなってきたことも、ビジネスにおける動画活用に大きく寄与していると思います。

営業本部 マーケティング部 部長

小室 賢一 様

由上 デバイスやアプリの進歩もありながら、やはりそれまで当たり前だったリアルで集まってセミナーやイベントを開催するということが難しくなり、手段としてはオンライン一択になってしまった、ということが大きいのですね。

小室様 はい、企業の情報発信や顧客との接点の持ち方が変化したことは大きいですね。

アンケートでは動画のメリットについても尋ねたのですが、「理解度が高まる」「伝わりやすい」という意見に加え、

「時間や場所を選ばない」という利便性も評価されました。情報発信側だけでなく情報を受け取る側もオンラインの手段しかない、という状況では、時間や場所の制約がなく、繰り返し視聴できる動画ならではの特長が際立ったのではないでしょうか。

リモートワークの導入など勤務形態が多様な企業や店舗・支店など多拠点を持つ企業にとって、動画のメリットは大きいと考えています。

動画ファイルの管理、視聴導線の確保が課題に

由上 動画はどのような用途で活用されているのでしょうか?

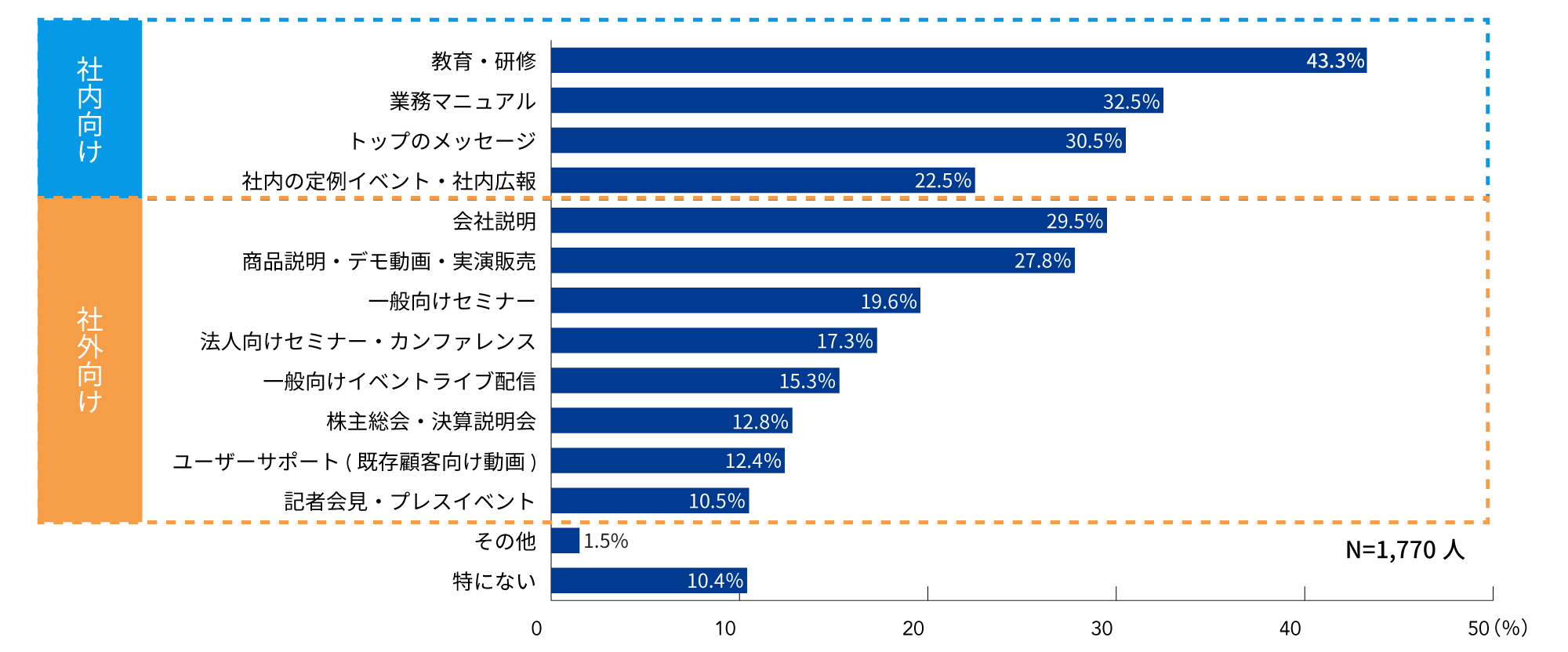

小室様 こちらもアンケート結果になりますが、「この1年で取り入れた動画施策」を聞いたところ、社内向け・社外向けいずれも高い比率で伸びています。社内向けであれば「教育・研修」や「業務マニュアル」、または「経営メッセージ」の発信、社外向けはやはりセミナーやイベント動画も伸びています。

Q. この1年で取り入れた動画活用施策はどのようなものですか?(複数回答可)

出典:「コロナ環境下における動画活用に関する調査」 株式会社Jストリーム

(調査期間:2021年3月2日~3月9日)

コロナ禍前もセミナー動画はありましたが、どちらかというと、リアルセミナーの補填コンテンツという位置付けでした。

しかしコロナ禍で動画配信がメインとなり、今後はオフラインと動画配信のハイブリッド型が増えてくると考えています。

2つを組み合わせて、届けたい人にしっかり情報を発信していく必要性が高まると思います。

由上 一方、動画配信が伸びたことで、新たな業務課題に直面している企業も多いと思います。

この点について詳しく教えてください。

小室様 動画を公開した後、内容の追加や更新といった運用が必要です。

動画はファイル容量も大きく、内容の確認もテキストや画像に比べると大変ですので、動画の本数が増加してくるとコンテンツ管理が課題になります。

また、動画コンテンツを用意して満足してしまうと、思うように動画視聴してもらえないケースもあります。

動画ファイルがあちこちに散在してしまったりすると、「いいコンテンツなのに視聴されない」「見たい動画がどこにあるのか分わからない」といった課題を招くこともあります。

由上 動画の管理や視聴の導線作りにはノウハウが必要ですね。

小室様 そうですね。導線があっても、動画尺が長い傾向にある勉強会や研修、セミナー動画などはなかなか視聴されないケースもあるかもしれません。そういう時には、「倍速機能」や「チャプター機能」などを使って、視聴者の利便性を上げるための工夫も必要です。

また、最近要望が多いライブ配信に関する課題もあります。ネットワークや機器の手配や設営、スケジュール管理などライブ配信では気を配るところがたくさんありますし、講演者側の慣れやプレッシャーもあります。運営スタッフ、講演者の負荷を軽減していくことも課題の1つですね。

多様な配信手段や管理・運用をサポートするJ-Stream Equipmedia

由上 こうしたファイルの管理や視聴導線などの課題に、J-Stream Equipmediaはどのように対応しているのでしょうか。

小室様 当社が提供しているJ-Stream Equipmediaは、動画マーケティングや企業プロモーション用途だけでなく、企業内の情報共有や教育・研修まで幅広くご利用いただいている動画配信プラットフォームです。

特長的な機能としては、用途に合わせて簡易なものから本格ライブ配信まで、多彩な配信方法に対応していることです。

「EQライブキャスト」というアプリケーションで、iPhoneやiPadからの簡易配信ができるほか、パソコンとWebカメラを使ったデスクトップ配信、複数のカメラを使った本格的なライブ配信、それに収録済みの動画を使った「擬似ライブ配信」など、

さまざまな配信手段が利用できます。

特に擬似ライブ配信は、事前に収録した動画を配信するので、ライブ配信に比べて当日のスタッフの負荷や講演者のストレス軽減にもつながります。

セルフライブから大規模イベントまで、あらゆるライブ配信に対応

- 動画共有サイトで秘匿性の高い情報をライブ配信することに不安を抱えているお客さまや、日常的に社内リソースだけでライブ配信を行いたいお客さまはもちろんのこと、ライブ配信を使い分けて大規模イベント配信にも対応可能です。

- ライブで動画を視聴できなかった人にもそのままオンデマンドで配信できます。

ー J-Stream Equipmediaのポイント ー

由上 動画ファイルの管理や導線作りについてはいかがですか?

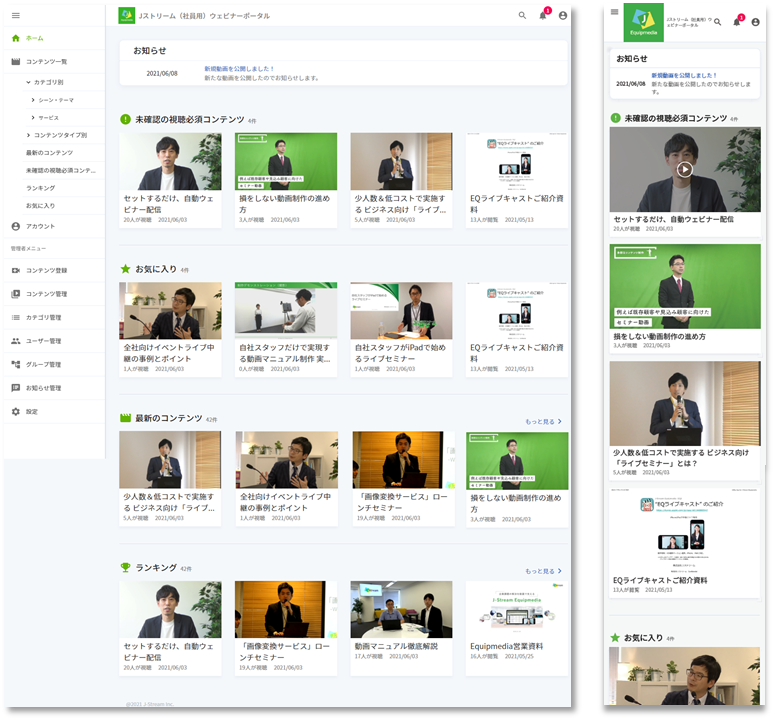

小室様 最近、ユーザー認証型ポータルという機能をリリースしました。

これは動画のポータルサイトを作れる機能で、社内向けなどクローズドでセキュアな動画ポータルを簡単に制作できるものです。PPT・PDF・画像ファイルにも対応し、カテゴリーで動画を出し分けする機能もあり、「社内や代理店向け」「会員向け」など、対象者を限定した情報共有や、コミュニケーションの場を簡単に実現できます。

「視聴必須」や「ライブ配信中」など、必ず見てほ欲しいコンテンツはトップページに分かりやすく表示するなど、

シンプルで分かりやすいインターフェイスを採用しているので、マニュアル不要で視聴者・管理者の利便性向上に役立てていただけると思います。

動画活用成功の秘訣とは?

由上 動画配信だけでなく、管理や視聴の導線まで対応することで、動画活用をより促進するわけですね。

小室様 はい。動画を制作して導線を分かりやすく整備し、動画活用をより促進する上で、実はもう一つ大切なことがあります。それは、動画の視聴状況を解析し、課題を見つけ、改善してよりよい動画制作につなげることです。

動画は情報を伝える手段の1つなので、本当にそれが情報を届けたい人に伝わっているかどうか、動画を制作した後の振り返りはとても重要です。

J-Stream Equipmediaでは動画の視聴解析機能を提供しており、さらに「誰が」「どれだけ」視聴したかの解析ができるよう機能拡張を進めています。

今まで以上に効果的なので、動画活用を進めるために、きっと企業の皆様に役立てていただけるのではないかと思います。

ソリューション事業本部 サービス企画開発本部

クラウドサービス企画部

由上 喜人

由上 最後に、J-Stream Equipmediaを使った動画活用成功のポイントを教えてください。

小室様 動画活用の目的、そして正しい使いどころを事前に考えておくことが必要です。

動画は表情や声の抑揚、会話のテンポなど、文書では漠然とした表現にとどまってしまう暗黙知の共有に長けています。

文章や図で伝えられる情報であれば、わざわざ動画にする必要はありません。「紙の方がいいね」といわれないためにも、まずはここをしっかり考えておく必要があるでしょう。

そして、動画の制作手段も使い分けが大切です。例えば、社内に向けたスピーディーな情報発信であればスマートフォンなど簡易な手段でインハウス対応し、社外向け広報の場合には専門業者に依頼して演出を作り込むなどの適材適所なやり方を考えておきましょう。

そして、繰り返しになりますが、動画を効果的に活用するには配信後の振り返りが必要です。

視聴解析によって視聴者がどこで離脱しているのか、どこがよく見られているのか、どんなところにニーズがあるのか、

動画の長さはどうかなど、さまざまなポイントで振り返り、より視聴される動画活用につなげていただきたいと思っています。

当社も、お客さまの動画活用を促進するためにさまざまな形で支援していきます。

由上 動画をつくることへのハードルが下がった分、運用面の課題をいかにクリアしていくかが、動画の本当に効果的な活用を進める鍵になりそうですね。ありがとうございました。